聚酰亚胺(PI)作为高分子材料塔尖的材料主要发展特点是什么?

聚酰亚胺(Polyimide,简称 PI)作为一类关键的高分子聚合物,其分子链中含环状酰亚胺基团,在现代材料科学体系中占据举足轻重的地位。深入探究其发展轨迹、生产格局及性能特质,对洞悉材料科技演进趋势、推动多领域技术革新意义深远。

发展历程

聚酰亚胺的发展历程跨越世纪,凝聚着数代科研人员智慧结晶。1908 年芳族聚酰亚胺首现合成曙光,却因早期科学认知局限,长期蛰伏于材料研究边缘。

直至 20 世纪 20 年代聚合物科学兴起,其潜在价值渐受关注,40 年代相关专利频出,成为后续突破前奏。50 年代起,聚酰亚胺开启高速发展期,契合工业界对高性能材料迫切诉求,以独特性能优势迅速跻身热门研究前沿。

期间,诸多里程碑式成果涌现。1961 年杜邦 Kapton 薄膜诞生,标志着聚酰亚胺薄膜商业化元年;1964 年 vespel 及聚酰胺 - 亚胺电器绝缘清漆问世,拓展材料功能边界。

60 年代末至 70 年代,法国罗纳 - 普朗克公司双马来酰亚胺预聚体、美国 Amoco 公司 Torlon 与 GE 公司聚醚酰亚胺研发接力,丰富材料体系多样性。

80 年代后,全球竞争加剧,日本宇部兴产 Upilex 系列、钟渊化工 Apical 系列、三井化学创新产品,韩国 SKCKOLONPI 崛起,持续重塑产业格局,驱动聚酰亚胺从实验室珍品走向产业核心,全方位渗透经济社会各层面。

生产企业

全球聚酰亚胺产业生态汇聚多元主体,企业巨头凭借深厚技术积淀、规模经济效应与市场战略布局,引领行业创新风向。杜邦自 50 年代深耕耐高温聚合物,Kapton 系列薄膜凭严格质量管控、持续技术迭代,长期主导高端市场,广泛覆盖航空航天线缆绝缘、电子芯片制程耗材,构筑行业品质标杆与技术蓝本。

日本企业集群优势凸显,宇部兴产 Upilex 系列在高耐热、尺寸稳定、低吸湿性能优化上独树一帜,精准契合半导体精密制造、光学仪器精密部件严苛需求;钟渊化工 Apical 系列聚焦尺寸稳定性提升,于柔性印刷电路板、卫星电子设备核心组件制造屡立战功。

三井化学发挥高分子设计专长,高耐热高透明产品为精密机械传动、汽车电子传感部件小型化轻量化提供关键支撑;三菱瓦斯化学剑指透明 PI 薄膜工业化量产,为软性显示器柔性基板、光学透镜精密模塑解锁核心材料瓶颈。

韩国 SKCKOLONPI 整合资源异军突起,加速本土产业成熟,拓展亚洲市场份额;我国台湾地区达迈科技、达胜科技专注细分市场,达迈产品多元覆盖柔性电路板多层结构,达胜全尺寸薄膜力挺半导体光刻、LED 芯片封装关键制程。

大陆厂商厚积薄发,桂林电气、溧阳华晶、江阴天华等依托本土产业配套与政策扶持,借双向拉伸、流涎双轴拉伸工艺创新,产出特色薄膜,在手机柔性屏弯折强化、汽车电子高温防护、新能源电池隔膜改性等细分赛道崭露头角,加速进口替代,重塑全球供应链地理分布,提升产业战略自主性与韧性。

性能特质

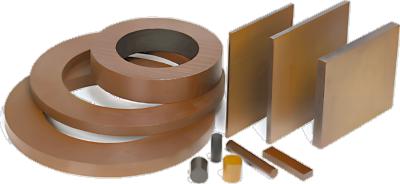

聚酰亚胺性能集耐高温、耐低温、高强高模、高抗蠕变、高尺寸稳定、低热膨胀系数、高电绝缘、低介电常数与损耗、耐辐射、耐腐蚀等卓越特性于一身,成就材料科学 “全能冠军”。

热稳定性上,全芳香聚酰亚胺 500℃左右起始分解,特定合成品种达 600℃极值,为航空发动机高温部件、冶金化工高温反应釜衬里、电子工业高温烧结模具等极端热场应用,赋予长效可靠材料保障,抵御热氧化、热分解失效风险,延长设备服役寿命、提升工艺稳定性。

低温区间,于 -269℃液态氦环境保持力学完整性,在航天深冷探测仪器结构件、超导磁体低温杜瓦瓶支撑材料、极地科考装备外壳防护等极寒工况,杜绝低温脆裂隐患,确保设备功能稳定、信号精准传输,拓宽人类低温环境作业边界。

机械性能维度,未填充塑料抗张强度超 100Mpa,薄膜及纤维制品更优,为航空飞行器机翼蒙皮、汽车发动机轻量化活塞、高速列车牵引电机绝缘骨架等结构功能部件,筑牢高强度、高模量、抗疲劳失效机械性能根基,支撑装备重载运行、动态工况稳定服役,提升能源利用效率、优化系统可靠性。

化学稳定性层面,抵御酸碱侵蚀、有机溶剂溶胀老化,于化工流体输送管道、海洋工程装备防护涂层、实验室耐腐蚀反应容器制造,确保长期服役安全、降低维护成本,增强工业生产连续性与环境适应性。

电绝缘、低介电特性,为电力电网高压绝缘设备、电子通信高频高速电路基板、新能源汽车电池管理系统绝缘防护,提供高击穿场强、低信号延迟、低能耗信号传输介质,保障电气系统绝缘安全、提升信号处理速度精度,赋能能源高效转换传输、电子系统集成度跃升。

耐辐射特质,用于核能设施屏蔽防护结构、卫星太空辐射屏蔽层、医疗辐照设备关键部件,维持长期辐射环境下材料性能稳定、结构完整,确保核安全管控、航天任务可靠执行、医疗放射治疗精准实施,为人类探索辐射环境筑牢安全防线。

聚酰亚胺全方位卓越性能特质,源于分子结构精妙设计与微观相态精细调控,其刚性芳环共轭结构赋予高热稳定性、机械刚性,分子链柔性链接单元优化低温韧性、加工成型性。

微观聚集态有序排列与结晶度调控协同增效,精准平衡各项性能指标权重,解锁材料多功能应用潜力,支撑跨学科、跨产业技术集群创新发展,成为推动人类科技跨越发展核心引擎之一。